Прогноз развития российско-американских отношений в 2019 году

Директор Института международных отношений и управления М.А.Троицкий — об итогах уходящего года и о том, как будут развиваться российско-американские отношения в наступающем году.

В будущем году главными переменными, которые будут определять состояние российско-американских отношений, станут внутриполитическая ситуация в США и действия России на международной арене. В американской внутренней политике давление на президента Дональда Трампа со стороны его политических оппонентов будет усиливаться. Демократическая партия с начала января берет под свой контроль Палату представителей, а значит, и ее ключевые комитеты. Например, Комитет по разведке, имеющий особое значение в свете расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, возглавит один из наиболее принципиальных оппонентов президента Трампа конгрессмен-демократ Адам Шифф, отказывающийся верить в заявления американского президента об отсутствии «сговора» Трампа с Россией.

В первой половине 2019 года можно ожидать публикации доклада Мюллера, который расследует возможное вмешательство России в американские президентские выборы 2016 года. Политические перспективы самого Дональда Трампа существенно зависят от содержания доклада. Если Мюллер выдвинет серьезные обвинения в наличии скрытых связей между Трампом и Россией и координации президентской кампании Трампа 2016 года с Москвой, то нельзя исключать вынесения президенту импичмента Палатой представителей, даже если вероятность отрешения его от должности Сенатом не очень велика. В этом сценарии для американского президента также возрастает риск раскола среди симпатизирующих ему групп избирателей и членов Конгресса, что может сделать проблематичным его переизбрание — особенно если экономический рост в США замедлится, а Трамп не сможет исполнить свои главные предвыборные обещания, такие как строительство стены на границе с Мексикой.

Внутриполитические сложности американского президента вряд ли помогут наладить отношения Вашингтона с Москвой. Неожиданное решение Дональда Трампа о выводе американских военных из Сирии и Афганистана, а также отставки министра обороны, главы аппарата Белого дома и ряда других чиновников, сопротивлявшихся резкой смене внешнеполитических приоритетов США, возвращают нас к ситуации вступления Трампа в должность президента два года назад. Тогда от него ожидали непредсказуемости политики и импульсивных решений. Эти прогнозы реализовались — в отношениях США с Северной Кореей, Ираном, Китаем, союзниками и торговыми партнерами в Европе, Азии и Америке — однако лишь отчасти. При отсутствии членов кабинета и советников, воплощающих преемственность политики, и в условиях постоянных внутриполитических кризисов Дональд Трамп может начать действовать еще более неортодоксально, исходя из своей логики доминирования США над любыми возможными соперниками и их коалициями.

Неожиданное решение Дональда Трампа о выводе американских военных из Сирии и Афганистана, а также отставки министра обороны, главы аппарата Белого дома и ряда других чиновников, сопротивлявшихся резкой смене внешнеполитических приоритетов США, возвращают нас к ситуации вступления Трампа в должность президента два года назад. Тогда от него ожидали непредсказуемости политики и импульсивных решений. Эти прогнозы реализовались — в отношениях США с Северной Кореей, Ираном, Китаем, союзниками и торговыми партнерами в Европе, Азии и Америке — однако лишь отчасти. При отсутствии членов кабинета и советников, воплощающих преемственность политики, и в условиях постоянных внутриполитических кризисов Дональд Трамп может начать действовать еще более неортодоксально, исходя из своей логики доминирования США над любыми возможными соперниками и их коалициями.

Если в момент, когда американскому президенту понадобится быстрая победа, конфликт России с США окажется в стадии обострения, то Трамп и его политические союзники вполне могут резко увеличить давление на Москву. Такое может произойти, например, если среди советников Трампа сложится мнение о том, что Россия спешит воспользоваться вакуумом силы, складывающимся в результате ухода США из Сирии или Афганистана или ослабления связки США с союзниками в Европе или Азии.

Такое может произойти, например, если среди советников Трампа сложится мнение о том, что Россия спешит воспользоваться вакуумом силы, складывающимся в результате ухода США из Сирии или Афганистана или ослабления связки США с союзниками в Европе или Азии.

Одним из негативных трендов останется политика санкций, и здесь вспышки конфликта между Россией и Украиной (например, по поводу доступа в Азовское море) или какие-либо иные инкриминируемые России действия на международной арене могут приводить к скачкам санкционного давления. Если спецпрокурор Мюллер заявит по результатам расследования о значительном российском вмешательстве в американские выборы, Конгресс может ввести в действие новые санкции — как немедленно, так и в отложенном режиме.

Проводить полноценные встречи с российским президентом или даже напрямую обсуждать с ним какие-либо серьезные вопросы до выхода доклада Мюллера Дональд Трамп вряд ли станет (в конце декабря появилась перспектива участия обоих президентов в Давосском экономическом форуме в январе, однако на этом мероприятии с экономической повесткой дня полномасштабные российско-американские переговоры вряд ли могут состояться). Любой же преемник Трампа, если он вдруг появится, не будет иметь изначального мотива и желания изменить характер отношений с Россией. При отсутствии же позитивной динамики, которой не будет, если оставить события развиваться своим чередом, развитие негативных трендов не остановится.

Любой же преемник Трампа, если он вдруг появится, не будет иметь изначального мотива и желания изменить характер отношений с Россией. При отсутствии же позитивной динамики, которой не будет, если оставить события развиваться своим чередом, развитие негативных трендов не остановится.

В целом, сомнительным является предположение о том, что двум сторонам нужно беспокоиться лишь о том, чтобы избегать прямого военного столкновения. Конечно, допускать его нельзя, но если ставить только такую ограниченную цель, не меняя общего курса и не идя на компромисс, то санкционная политика, взаимное непонимание, желание добиться быстрых успехов или неожиданного превосходства над соперником в какой-либо области приведут к внезапной эскалации конфликта между Москвой и Вашингтоном.

Чтобы снизить риск конфликтных вспышек в российско-американских отношениях, сторонам нужно будет вступить в содержательные переговоры — вероятно, сначала на уровне ниже президентского. В ходе таких переговоров и той, и другой стороне пришлось бы пойти на уступки: переговоры — это по сути готовность что-то отдать, чтобы что-то получить.

Можно также вспомнить, что отношения России и США за последние 18 лет далеко не всегда находились в положении кризиса или конфликта, даже в периоды относительной слабости России. Например, сразу после серьезного этапа эскалации и конфликта России и США вокруг Грузии в 2008 году произошла «перезагрузка». И уже буквально через год после этого обе страны разработали широкую программу сотрудничества в сфере как экономики, так и безопасности.

Точка зрения авторов, комментарии которых публикуются в рубрике

«Говорят эксперты МГИМО», может не совпадать с мнением редакции портала.

Коммерческое использование данной информации запрещено.

При перепечатке ссылка на Портал МГИМО обязательна.

Концепция внешней политики Российской Федерации • Президент России

I. Общие положения

Концепция внешней политики Российской Федерации (далее — Концепция) — система взглядов на содержание, принципы и основные направления внешнеполитической деятельности России.

Настоящая Концепция дополняет и развивает положения Концепции внешней политики Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 28 июня 2000 г.

Основу настоящей Концепции составляют Конституция Российской Федерации, федеральные законы, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятельность федеральных органов государственной власти в сфере внешней политики, а также Концепция национальной безопасности Российской Федерации, Военная доктрина Российской Федерации и другие аналогичные документы.

Эволюция международных отношений в начале XXI века и укрепление России потребовали по‑новому взглянуть на общую ситуацию вокруг нее, переосмыслить приоритеты российской внешней политики с учетом возросшей роли страны в международных делах, повышения ее ответственности за происходящее в мире и открывшихся в связи с этим возможностей участвовать не только в реализации международной повестки дня, но и в ее формировании. В международной обстановке, наряду с позитивной тенденцией — укреплением позиций Российской Федерации на международной арене, проявились и негативные тенденции, которые необходимо учитывать при проведении внешнеполитического курса России на конкретных направлениях.

В международной обстановке, наряду с позитивной тенденцией — укреплением позиций Российской Федерации на международной арене, проявились и негативные тенденции, которые необходимо учитывать при проведении внешнеполитического курса России на конкретных направлениях.

В соответствии с высшим приоритетом национальной безопасности — защитой интересов личности, общества и государства — главные внешнеполитические усилия должны быть сосредоточены на достижении следующих основных целей:

обеспечение безопасности страны, сохранение и укрепление ее суверенитета и территориальной целостности, прочных и авторитетных позиций в мировом сообществе, в наибольшей мере отвечающих интересам Российской Федерации как одного из влиятельных центров современного мира и необходимых для роста ее политического, экономического, интеллектуального и духовного потенциала;

создание благоприятных внешних условий для модернизации России, перевода ее экономики на инновационный путь развития, повышения уровня жизни населения, консолидации общества, укрепления основ конституционного строя, правового государства и демократических институтов, реализации прав и свобод человека и, как следствие, обеспечение конкурентоспособности страны в глобализирующемся мире;

воздействие на общемировые процессы в целях установления справедливого и демократического миропорядка, основанного на коллективных началах в решении международных проблем и на верховенстве международного права, прежде всего на положениях Устава ООН, а также на равноправных и партнерских отношениях между государствами при центральной и координирующей роли ООН как основной организации, регулирующей международные отношения и обладающей уникальной легитимностью;

формирование отношений добрососедства с сопредельными государствами, содействие устранению имеющихся и предотвращению возникновения новых очагов напряженности и конфликтов в прилегающих к Российской Федерации регионах и других районах мира;

поиск согласия и совпадающих интересов с другими государствами и межгосударственными объединениями в процессе решения задач, определяемых национальными приоритетами России, создание на этой основе системы двусторонних и многосторонних партнерских отношений, призванной обеспечить устойчивость международного положения страны к колебаниям внешнеполитической конъюнктуры;

всесторонняя защита прав и законных интересов российских граждан и соотечественников, проживающих за рубежом;

содействие объективному восприятию Российской Федерации в мире как демократического государства с социально ориентированной рыночной экономикой и независимой внешней политикой;

поддержка и популяризация в иностранных государствах русского языка и культуры народов России, вносящих уникальный вклад в культурно-цивилизационное многообразие современного мира и в развитие партнерства цивилизаций.

II. Современный мир и внешняя политика Российской Федерации

Современный мир переживает фундаментальные и динамичные изменения, глубоко затрагивающие интересы Российской Федерации и ее граждан. Новая Россия, встав на твердую почву национальных интересов, обрела полноценную роль в глобальных делах.

Стираются различия между внутренними и внешними средствами обеспечения национальных интересов и безопасности.

В этих условиях внешняя политика становится одним из важнейших инструментов поступательного развития страны, обеспечения ее конкурентоспособности в глобализирующемся мире.

Являясь постоянным членом Совета Безопасности ООН, участницей «Группы восьми» и целого ряда других влиятельных международных и региональных организаций, механизмов межгосударственного диалога и сотрудничества, обладая значительным потенциалом и ресурсами во всех областях жизнедеятельности, интенсивно развивая отношения с ведущими государствами и объединениями всех регионов мира, последовательно интегрируясь в мировую экономику и политику, Россия оказывает существенное влияние на формирование новой архитектуры международных отношений.

Кардинальная трансформация международных отношений, прекращение идеологической конфронтации и последовательное преодоление наследия «холодной войны» и связанных с ней

предрассудков и стереотипов, укрепление России и ее международных позиций — все это существенно расширило возможности сотрудничества на мировой арене. Снижена опасность развязывания крупномасштабной войны, в том числе ядерной.

На современном этапе традиционные громоздкие военно-политические союзы уже не могут обеспечить противодействия всему спектру современных вызовов и угроз, являющихся трансграничными по своему характеру. На смену блоковым подходам к решению международных проблем приходит сетевая дипломатия, опирающаяся на гибкие формы участия в многосторонних структурах в целях коллективного поиска решений общих задач.

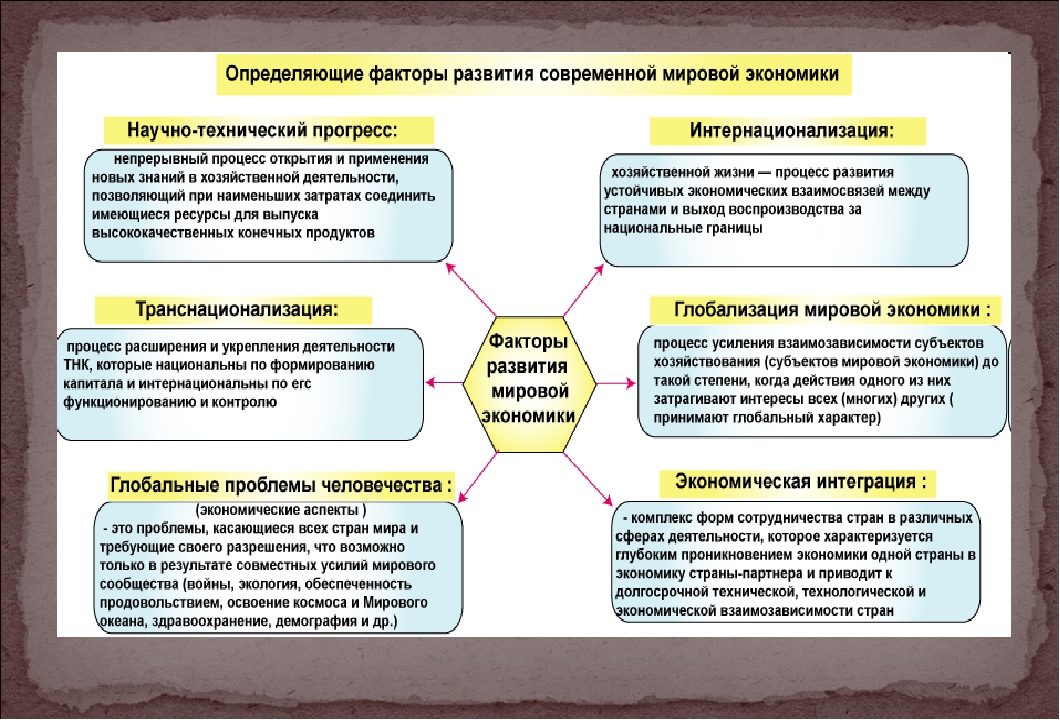

На передний план в качестве главных факторов влияния государств на международную политику, наряду с военной мощью, выдвигаются экономические, научно-технические, экологические, демографические и информационные. Все большее значение приобретают: уровень защищенности интересов личности, общества и государства; духовное и интеллектуальное развитие населения; рост его благосостояния; сбалансированность образовательных, научных и производственных ресурсов; в целом уровень инвестиций в человека; эффективное использование механизмов регулирования мировых рынков товаров и услуг, диверсификации экономических связей; сравнительные преимущества государств в интеграционных процессах. Экономическая взаимозависимость государств становится одним из ключевых факторов поддержания международной стабильности. Создаются предпосылки для становления более кризисоустойчивой международной системы.

Все большее значение приобретают: уровень защищенности интересов личности, общества и государства; духовное и интеллектуальное развитие населения; рост его благосостояния; сбалансированность образовательных, научных и производственных ресурсов; в целом уровень инвестиций в человека; эффективное использование механизмов регулирования мировых рынков товаров и услуг, диверсификации экономических связей; сравнительные преимущества государств в интеграционных процессах. Экономическая взаимозависимость государств становится одним из ключевых факторов поддержания международной стабильности. Создаются предпосылки для становления более кризисоустойчивой международной системы.

Новые вызовы и угрозы (прежде всего международный терроризм, наркотрафик, организованная преступность, опасность распространения оружия массового уничтожения и средств его доставки, региональные конфликты, демографические проблемы, глобальная бедность, в том числе энергетическая, а также нелегальная миграция, изменение климата) носят глобальный характер и требуют адекватного ответа со стороны всего международного сообщества и солидарных усилий для их преодоления. Существенно возрастает роль экологического фактора, все более актуальной становится проблема профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями. Сложность стоящих перед международным сообществом задач требует выработки сбалансированной стратегии их решения, исходящей из взаимосвязанности проблем безопасности, социально-экономического развития и защиты прав человека.

Существенно возрастает роль экологического фактора, все более актуальной становится проблема профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями. Сложность стоящих перед международным сообществом задач требует выработки сбалансированной стратегии их решения, исходящей из взаимосвязанности проблем безопасности, социально-экономического развития и защиты прав человека.

Противоречивость тенденций, определяющих современное состояние международных отношений, обусловливается переходным периодом их развития. Эти тенденции также отражают различия в понимании реального значения и последствий окончания «холодной войны». Глобальная конкуренция впервые в новейшей истории приобретает цивилизационное измерение, что предполагает конкуренцию между различными ценностными ориентирами и моделями развития в рамках универсальных принципов демократии и рыночной экономики.

По мере преодоления сдерживающего воздействия биполярной конфронтации все более громко заявляет о себе культурно-цивилизационное многообразие современного мира. Возрастает значение религиозного фактора в формировании системы современных международных отношений, в частности их нравственного основания. Эту задачу невозможно решить без обращения к общему нравственному знаменателю, всегда существовавшему у основных мировых религий.

Возрастает значение религиозного фактора в формировании системы современных международных отношений, в частности их нравственного основания. Эту задачу невозможно решить без обращения к общему нравственному знаменателю, всегда существовавшему у основных мировых религий.

Реакция на перспективу утраты историческим Западом своей монополии на глобализационные процессы находит свое выражение, в частности, в инерции политико-психологической установки на «сдерживание» России, включая попытки использовать в этих целях избирательный подход к истории, прежде всего к истории Второй мировой войны и послевоенного периода.

Как никогда актуальной становится задача выработки международным сообществом общего видения современной исторической эпохи, что возможно только при условии открытых и честных дискуссий, в ходе которых будут обсуждаться по существу стоящие перед человечеством проблемы. Необходимо обеспечить условия ученым для профессиональной работы по установлению исторической правды, не допускать превращения исторической темы в инструмент практической политики.

Стратегия односторонних действий дестабилизирует международную обстановку, провоцирует напряженность и гонку вооружений, усугубляет межгосударственные противоречия, разжигает национальную и религиозную рознь, создает угрозу безопасности других государств, ведет к росту напряженности в межцивилизационных отношениях. Применение принудительных мер с использованием вооруженной силы в обход Устава ООН и ее Совета Безопасности не способно устранить глубокие социально-экономические, межэтнические и другие противоречия, лежащие в основе конфликтов, подрывает основы международного права и ведет к расширению конфликтного пространства, в том числе в непосредственном геополитическом окружении России.

ООН призвана сыграть фундаментальную роль в налаживании полноценного межцивилизационного диалога, направленного на достижение согласия между представителями различных религий, конфессий и культур.

Россия будет продолжать добиваться укрепления многосторонних начал в мировых делах, формирования такой архитектуры международных отношений, которая основывалась бы на признании международным сообществом принципов неделимости безопасности в современном мире и отражала бы его многоликость.

Интересы России непосредственно связаны и с другими мировыми тенденциями, среди которых:

глобализация мировой экономики. Наряду с дополнительными возможностями социально-экономического прогресса, расширения человеческих контактов, такая тенденция порождает и новые опасности, особенно для экономически слабых государств. Усиливается вероятность крупномасштабных финансово-экономических кризисов, создается угроза углубления диспропорций в развитии различных регионов мира из‑за неравенства стартовых позиций и внутренних потенциалов для ответа на вызовы модернизации. Глобализации противостоит растущее стремление отдельных стран защитить свой экономический суверенитет, причем нередко такой протекционизм приобретает форму экономического национализма, когда прагматические интересы подменяются политическими соображениями. Натиск глобализации испытывает на себе культурная самобытность подавляющего большинства стран и народов;

объективное повышение роли многосторонней дипломатии, международных институтов и механизмов в мировой политике и экономике, вызванное усилением взаимозависимости государств, необходимостью повышения управляемости мирового развития;

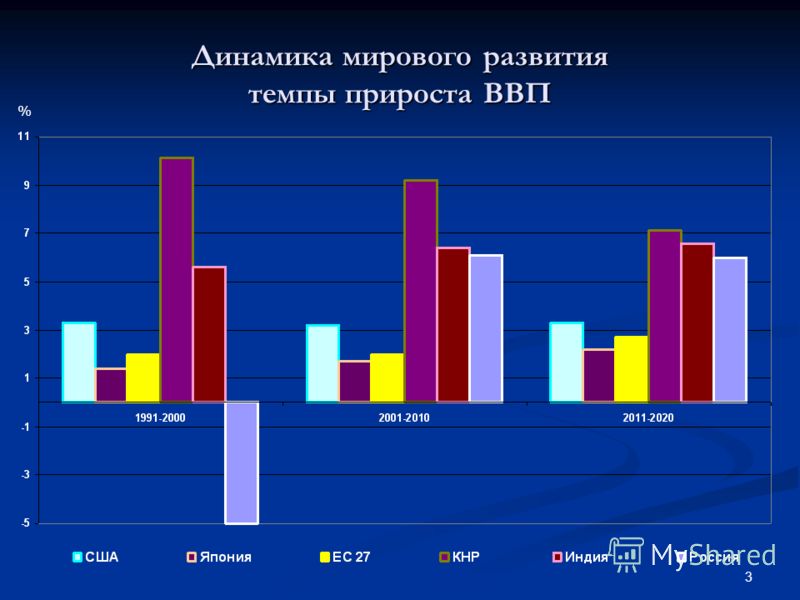

наращивание экономического потенциала новых центров глобального роста, связанное в том числе с более равномерным распределением ресурсов развития вследствие либерализации мировых рынков. Экономический подъем в таких странах и регионах конвертируется в их политическое влияние, при этом дальнейшее развитие получает тенденция к полицентричному миропорядку;

Экономический подъем в таких странах и регионах конвертируется в их политическое влияние, при этом дальнейшее развитие получает тенденция к полицентричному миропорядку;

развитие региональной и субрегиональной интеграции на пространстве Содружества Независимых Государств (СНГ), в Евро-Атлантическом и Азиатско-Тихоокеанском регионах, Африке и Латинской Америке. Интеграционные объединения приобретают все большее значение в мировой экономике, становятся существенным фактором региональной и субрегиональной безопасности, включая миротворчество;

военно-политическое соперничество региональных держав, рост сепаратизма, этнонационального и религиозного экстремизма. Интеграционные процессы, в частности в Евро-Атлантическом регионе, имеют зачастую избирательно-ограничительный характер. Попытки принизить роль суверенного государства как основополагающего элемента международных отношений, ввести в практику разделение государств на категории с различным объемом прав и обязанностей несут в себе угрозу подрыва международного правопорядка, а также чреваты произвольным вмешательством во внутренние дела суверенных государств;

игнорирование отдельными государствами и группами государств основных принципов международного права. Россия выступает за то, чтобы общепризнанные нормы международного права были подлинно универсальными с точки зрения их понимания и применения.

Россия выступает за то, чтобы общепризнанные нормы международного права были подлинно универсальными с точки зрения их понимания и применения.

Укрепление международных позиций России, а также решение задач, связанных с установлением равноправных, взаимовыгодных, партнерских отношений со всеми странами, успешное продвижение ее внешнеэкономических интересов, обеспечение политического, экономического, информационного и культурного влияния за рубежом требуют задействования всех имеющихся в распоряжении государства финансово-экономических рычагов и адекватного ресурсного обеспечения внешней политики Российской Федерации.

Российская Федерация располагает реальным потенциалом для того, чтобы занять достойное место в мире. Определяющее значение при этом имеют укрепление российской государственности, устойчивый экономической рост, дальнейшие политические и экономические преобразования, решение социальных проблем, преодоление ресурсно-сырьевой ориентации экономики и ее перевод на инновационный путь развития, улучшение демографической ситуации. Важными факторами являются также укрепление институтов гражданского общества и государственная поддержка национальных неправительственных организаций, заинтересованных в обеспечении российских внешнеполитических интересов.

Важными факторами являются также укрепление институтов гражданского общества и государственная поддержка национальных неправительственных организаций, заинтересованных в обеспечении российских внешнеполитических интересов.

Россия проводит открытую, предсказуемую и прагматичную внешнюю политику, продиктованную ее национальными интересами. Свое международное сотрудничество Россия строит на основах равноправия, взаимного уважения интересов и взаимной выгоды.

Отличительная черта российской внешней политики — ее сбалансированность и многовекторность. Это обусловлено геополитическим положением России как крупнейшей евразийской державы, ее статусом одного из ведущих государств мира и постоянного члена Совета Безопасности ООН. Интересы страны в современных условиях диктуют настоятельную необходимость активного продвижения позитивной повестки дня по всему спектру международных проблем.

Россия всецело осознает свою ответственность за поддержание безопасности в мире как на глобальном, так и на региональном уровне и готова к совместным действиям со всеми другими заинтересованными государствами в целях решения общих задач. Если партнеры не будут готовы к совместным действиям, Россия для защиты своих национальных интересов будет вынуждена действовать самостоятельно, но всегда на основе международного права.

Если партнеры не будут готовы к совместным действиям, Россия для защиты своих национальных интересов будет вынуждена действовать самостоятельно, но всегда на основе международного права.

Россия не даст вовлечь себя в затратную конфронтацию, в том числе в новую гонку вооружений, разрушительную для экономики и пагубную для внутреннего развития страны.

III. Приоритеты Российской Федерации в решении глобальных проблем

Многообразие и сложность международных проблем и кризисных ситуаций предполагают своевременную оценку приоритетности каждой из них во внешнеполитической деятельности Российской Федерации. Использование политико-дипломатических, правовых, военных, экономических, финансовых и иных инструментов при решении внешнеполитических задач должно быть соразмерно их реальному значению для обеспечения внешнеполитических интересов России и осуществляться при должной скоординированности действий всех ветвей власти и соответствующих ведомств.

1. Формирование нового мироустройства

Россия заинтересована в стабильной системе международных отношений, основанной на принципах равноправия, взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества государств и опирающейся на международное право. Такая система призвана обеспечить надежную и равную безопасность каждого члена мирового сообщества в политической, военной, экономической, информационной, гуманитарной и иных областях. Ее главный инструмент — многосторонняя дипломатия.

Такая система призвана обеспечить надежную и равную безопасность каждого члена мирового сообщества в политической, военной, экономической, информационной, гуманитарной и иных областях. Ее главный инструмент — многосторонняя дипломатия.

Центром регулирования международных отношений и координации мировой политики в XXI веке должна оставаться ООН, которая доказала свою безальтернативность и наделена уникальной легитимностью. Россия поддерживает усилия по укреплению ее центральной и координирующей роли. Это предполагает:

неуклонное соблюдение целей и принципов, зафиксированных в Уставе ООН;

рациональное реформирование ООН в целях ее планомерной адаптации к меняющимся политическим и экономическим реалиям в мире;

дальнейшее повышение эффективности деятельности Совета Безопасности ООН, несущего главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности, придание этому органу в процессе реформирования большей представительности при обеспечении должной оперативности в его работе. Любые решения по созданию дополнительных мест в Совете Безопасности ООН должны приниматься на основе самого широкого согласия государств — членов ООН. Статус пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН должен быть сохранен.

Любые решения по созданию дополнительных мест в Совете Безопасности ООН должны приниматься на основе самого широкого согласия государств — членов ООН. Статус пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН должен быть сохранен.

Россия придает большое значение повышению управляемости мирового развития, созданию саморегулируемой международной системы, что требует коллективного лидерства ведущих государств мира, которое должно быть представительным в географическом и цивилизационном отношении и осуществляться при полном уважении центральной и координирующей роли ООН. В этих целях Россия будет наращивать взаимодействие в таких форматах, как «Группа восьми» и ее диалог с традиционными партнерами, «тройка» (Россия, Индия и Китай), «четверка» БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай), а также с использованием других неформальных структур и диалоговых площадок.

2. Верховенство права в международных отношениях

Россия последовательно выступает за укрепление правовых основ в международных отношениях, добросовестно соблюдает международно-правовые обязательства. Поддержание и укрепление международной законности — одно из приоритетных направлений ее деятельности на международной арене. Верховенство права призвано обеспечить мирное и плодотворное сотрудничество государств при соблюдении баланса их зачастую не совпадающих интересов, а также при обеспечении интересов мирового сообщества в целом. Соблюдение международного права важно для обеспечения интересов нашей страны, ее граждан и юридических лиц. Россия намерена:

Поддержание и укрепление международной законности — одно из приоритетных направлений ее деятельности на международной арене. Верховенство права призвано обеспечить мирное и плодотворное сотрудничество государств при соблюдении баланса их зачастую не совпадающих интересов, а также при обеспечении интересов мирового сообщества в целом. Соблюдение международного права важно для обеспечения интересов нашей страны, ее граждан и юридических лиц. Россия намерена:

добиваться соблюдения участниками международных отношений международных обязательств как перед Россией, так и перед международным сообществом в целом; бороться с нарушениями международного права со стороны государств, международных организаций, негосударственных образований и отдельных лиц. В условиях глобализации вызовов и угроз безопасности и устойчивому развитию еще более важной становится роль Совета Безопасности ООН как универсального механизма обеспечения международной законности;

противодействовать попыткам отдельных государств или групп государств подвергнуть ревизии общепризнанные нормы международного права, отраженные в универсальных документах — Уставе ООН, Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН, 1970 года, а также в Заключительном акте СБСЕ 1975 года. Для международного мира и правопорядка особенно опасны осуществляемое в угоду политической конъюнктуре и интересам отдельных государств произвольное толкование таких важнейших международно-правовых норм и принципов, как неприменение силы и угрозы силой, мирное разрешение международных споров, уважение суверенитета государств и их территориальной целостности, право народов на самоопределение, а также попытки выдать нарушения международного права за его «творческое» применение. Такие действия размывают содержание международного права и наносят его авторитету непоправимый урон;

Для международного мира и правопорядка особенно опасны осуществляемое в угоду политической конъюнктуре и интересам отдельных государств произвольное толкование таких важнейших международно-правовых норм и принципов, как неприменение силы и угрозы силой, мирное разрешение международных споров, уважение суверенитета государств и их территориальной целостности, право народов на самоопределение, а также попытки выдать нарушения международного права за его «творческое» применение. Такие действия размывают содержание международного права и наносят его авторитету непоправимый урон;

содействовать кодификации и прогрессивному развитию международного права, прежде всего осуществляемому под эгидой ООН, достижению универсального участия в международных договорах ООН, их единообразному толкованию и применению, в целом — бережному отношению к этим уникальным правовым инструментам и созданным ими режимам;

работать в направлении укрепления международно-правовых основ сотрудничества в рамках СНГ, в других региональных и субрегиональных форматах, постановки на твердую и современную правовую основу наших стратегических отношений с Европейским союзом, построения подлинно общеевропейского правового пространства под эгидой Совета Европы;

вести дело к завершению международно-правового оформления государственной границы Российской Федерации, а также границ морских пространств, в отношении которых она осуществляет суверенные права и юрисдикцию.

3. Укрепление международной безопасности

Россия последовательно выступает за снижение роли фактора силы в международных отношениях при одновременном укреплении стратегической и региональной стабильности. В этих целях Российская Федерация:

неукоснительно соблюдает свои международные обязательства по международным договорам в сфере нераспространения оружия массового уничтожения, контроля над вооружениями и разоружения, а также принимает меры по укреплению доверия в военной сфере; участвует в разработке и заключении новых договоренностей в этих областях, отвечающих ее национальным интересам, на основе принципов равноправия и неделимости безопасности;

подтверждает неизменность своего курса на развитие многосторонних основ нераспространения ядерного оружия, других видов оружия массового уничтожения и средств их доставки; выступает за соблюдение Договора о нераспространении ядерного оружия, Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, а также Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении; активно участвует в международных усилиях в сфере контроля за оборотом материалов и технологий двойного назначения; содействует скорейшему вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний; выступает за создание глобального режима ракетного нераспространения на основе юридически обязывающей договоренности;

готова вести переговоры со всеми ядерными державами в целях сокращения стратегических наступательных вооружений (межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты на подводных лодках и тяжелые бомбардировщики, а также размещенные на них боезаряды) до минимального уровня, достаточного для поддержания стратегической стабильности;

выступает за недопущение вывода оружия в космос, за создание системы коллективного реагирования на возможные ракетные угрозы на равноправной основе и против односторонних действий в области стратегической противоракетной обороны, дестабилизирующих международную обстановку;

считает, что фундаментальные тенденции современного развития, включая нарождающуюся многополярность, и диверсификация рисков и угроз подводят к выводу о том, что решение проблем стратегической стабильности не может более оставаться только сферой взаимоотношений между Российской Федерацией и США. Объективно приходит время открыть эти рамки для ведущих государств, прежде всего ядерных, заинтересованных в совместных действиях, направленных на обеспечение общей безопасности. В этом — смысл стратегической открытости, лежащей в основе российских инициатив, в частности по коллективному противодействию возможным ракетным угрозам Европе и по приданию глобального характера режиму Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности 1987 года;

Объективно приходит время открыть эти рамки для ведущих государств, прежде всего ядерных, заинтересованных в совместных действиях, направленных на обеспечение общей безопасности. В этом — смысл стратегической открытости, лежащей в основе российских инициатив, в частности по коллективному противодействию возможным ракетным угрозам Европе и по приданию глобального характера режиму Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности 1987 года;

последовательно выступает за недопущение гонки вооружений, противодействует попыткам создания и развертывания дестабилизирующих, в том числе новых видов, вооружений: ядерных зарядов малой мощности, межконтинентальных баллистических ракет с неядерными боеголовками, систем стратегической противоракетной обороны;

уделяет особое внимание обеспечению международной информационной безопасности в качестве важного элемента укрепления стратегической стабильности;

поддерживает международные усилия по противодействию незаконному обороту легкого и стрелкового оружия;

намерена и далее содействовать укреплению региональной стабильности в Европе путем участия в процессах ограничения и сокращения обычных вооруженных сил, а также применения мер укрепления доверия в военной области на основе соблюдения принципа равной безопасности всех сторон;

считает международное миротворчество действенным инструментом урегулирования вооруженных конфликтов и решения задач государственного строительства на посткризисной стадии и намерена наращивать свое участие в международной миротворческой деятельности под эгидой ООН и в рамках взаимодействия с региональными и международными организациями; будет вносить активный вклад в совершенствование превентивного антикризисного потенциала ООН;

твердо исходит из того, что санкционировать применение силы в целях принуждения к миру правомочен только Совет Безопасности ООН;

рассматривает статью 51 Устава ООН как адекватную и не подлежащую ревизии правовую основу для применения силы в порядке самообороны, в том числе в условиях существования таких угроз миру и безопасности, как международный терроризм и распространение оружия массового уничтожения;

рассматривает как важнейшую национальную и внешнеполитическую задачу борьбу с международным терроризмом, исходя из необходимости системного и комплексного использования политико-правовых, информационно-пропагандистских, социально-экономических и специальных мер с упором на превентивную составляющую такого противодействия; выступает за разработку дальнейших мер по сплочению глобальной антитеррористической коалиции под эгидой ООН с участием региональных организаций, без двойных стандартов и на основе универсальных антитеррористических конвенций и решений Совета Безопасности ООН; будет добиваться обеспечения права каждого человека вне зависимости от его национальности, расы, пола, религиозной принадлежности на защиту от терроризма и террористических актов. В соответствии с международным правом и своим законодательством Россия будет применять все необходимые меры по отражению и предотвращению террористических нападений на нее и ее граждан, по их защите от террористических актов, по недопущению на своей территории деятельности, имеющей целью организацию подобных актов против граждан и интересов других стран, по непредоставлению убежища и трибуны террористам и подстрекателям к террору;

В соответствии с международным правом и своим законодательством Россия будет применять все необходимые меры по отражению и предотвращению террористических нападений на нее и ее граждан, по их защите от террористических актов, по недопущению на своей территории деятельности, имеющей целью организацию подобных актов против граждан и интересов других стран, по непредоставлению убежища и трибуны террористам и подстрекателям к террору;

будет добиваться политико-дипломатического урегулирования региональных конфликтов на основе коллективных действий международного сообщества, исходя из того, что современные конфликты не имеют силовых решений, их решение следует искать через вовлечение всех сторон в диалог и переговоры, а не через изоляцию какой‑то из них;

целенаправленно противодействует незаконному обороту наркотиков и организованной преступности, сотрудничая с другими государствами в многостороннем формате, прежде всего в рамках специализированных международных органов, и на двусторонней основе;

поддерживает создание под эгидой ООН и других международных и региональных организаций эффективных структур взаимодействия по реагированию на стихийные бедствия и крупные техногенные катастрофы, другие чрезвычайные ситуации, включая наращивание возможностей по преодолению их последствий и укрепление систем раннего предупреждения и прогнозирования;

участвует в международном сотрудничестве по регулированию процессов миграции, обеспечению прав трудящихся-мигрантов;

как многонациональное и многоконфессиональное государство, способствует диалогу и партнерству между культурами, религиями и цивилизациями, последовательно проводит эту линию в рамках ООН, ЮНЕСКО, ОБСЕ, Совета Европы и других международных и региональных организаций, в контексте сотрудничества с Организацией Исламская конференция; поддерживает соответствующие инициативы гражданского общества, активно взаимодействует с Русской православной церковью и другими основными конфессиями страны.

4. Международное экономическое и экологическое сотрудничество

Своими устойчиво высокими темпами экономического роста, во многом основанного на расширяющемся внутреннем спросе, природными и накопленными финансовыми ресурсами Россия вносит значительный вклад в обеспечение стабильности глобальной экономики и финансов. Соответственно, Россия намерена активно содействовать, в том числе посредством своего присоединения к Всемирной торговой организации и Организации экономического сотрудничества и развития, формированию справедливой и демократической глобальной торгово-экономической и валютно-финансовой архитектуры в целях полноправного и эффективного участия в ней.

Главным приоритетом политики Российской Федерации в сфере международных экономических отношений является содействие развитию национальной экономики в условиях глобализации посредством обеспечения равноправных позиций страны и российского бизнеса в системе мирохозяйственных связей. Для достижения этой цели Российская Федерация:

добивается максимальных выгод и сведения к минимуму рисков при дальнейшей интеграции России в мировую экономику с учетом необходимости обеспечения экономической, энергетической и продовольственной безопасности страны;

создает благоприятные политические условия для диверсификации российского присутствия на мировых рынках за счет расширения номенклатуры экспорта и географии внешнеэкономических и инвестиционных связей России;

принимает меры торговой политики для защиты интересов Российской Федерации в соответствии с международными правилами и противодействует торгово-политическим мерам иностранных государств, ущемляющим права Российской Федерации и российских предприятий;

оказывает государственное содействие российским предприятиям и компаниям в освоении новых и развитии традиционных рынков, противодействует дискриминации отечественных инвесторов и экспортеров, особенно на рынках наукоемкой продукции и товаров с высокой степенью обработки;

содействует привлечению иностранных инвестиций в наукоемкие и другие приоритетные сферы российской экономики;

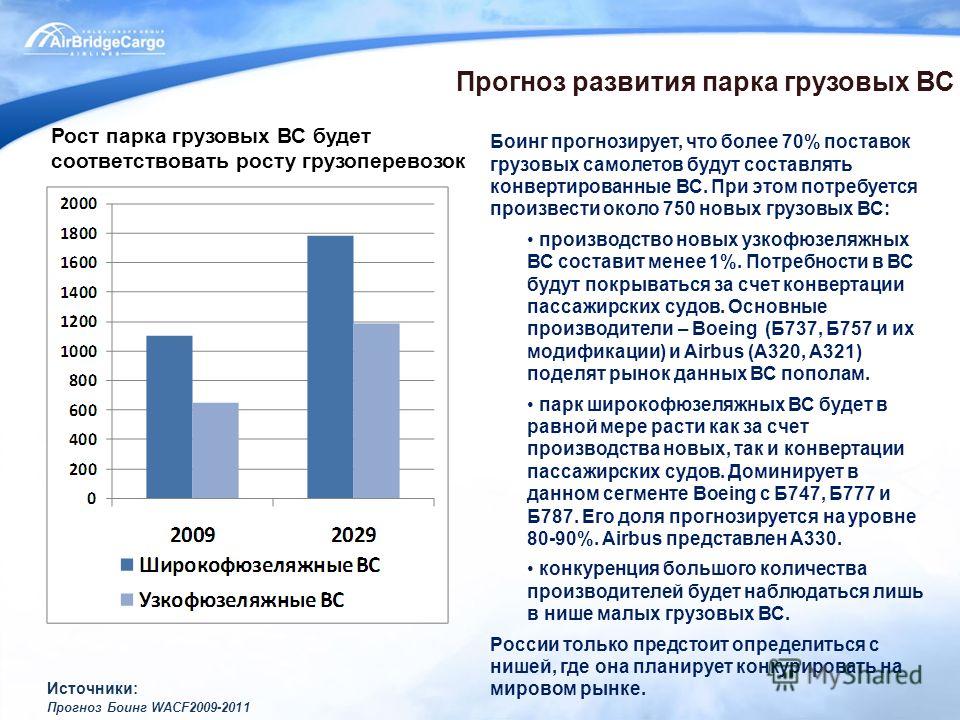

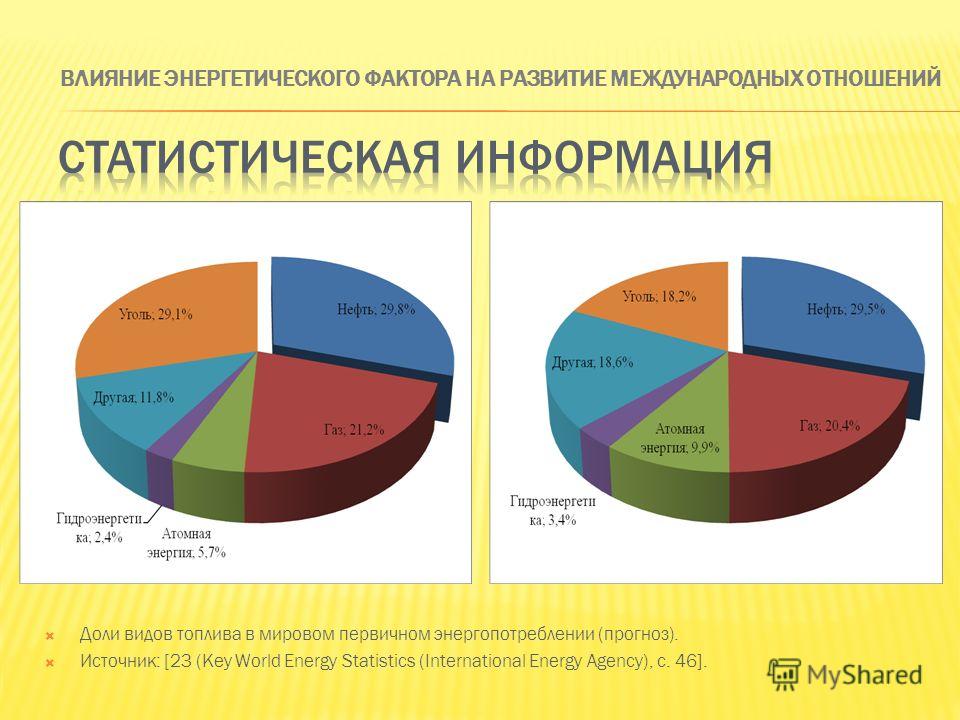

продолжает наращивание потенциала и модернизацию топливно-энергетического комплекса, подтверждая репутацию ответственного партнера на рынках энергоресурсов, обеспечивая устойчивое развитие своей экономики и способствуя сбалансированности мировых энергорынков;

укрепляет стратегическое партнерство с ведущими производителями энергетических ресурсов, активно развивает диалог со странами-потребителями и странами транзита, основываясь на принципах обеспечения энергобезопасности, зафиксированных в итоговых документах Санкт-Петербургского саммита «восьмерки» 2006 года, и исходя из того, что меры, гарантирующие надежность поставок энергоресурсов, должны последовательно подкрепляться встречными мероприятиями по обеспечению стабильности спроса и надежности транзита;

активно использует возможности региональных экономических и финансовых организаций для отстаивания интересов Российской Федерации в соответствующих регионах, уделяя особое внимание деятельности организаций и структур, способствующих укреплению интеграционных процессов на пространстве СНГ;

в соответствии с нормами международного права использует все имеющиеся в ее распоряжении экономические рычаги и ресурсы, а также конкурентные преимущества для защиты своих национальных интересов.

Российская Федерация выступает за расширение международного сотрудничества в целях обеспечения экологической безопасности и противодействия изменению климата на планете, в том числе с привлечением новейших энерго- и ресурсосберегающих технологий, в интересах всего мирового сообщества. Среди приоритетов в данной сфере — дальнейшие разработки научно обоснованных подходов к сохранению благоприятной природной среды и наращивание взаимодействия со всеми государствами мира по вопросам охраны окружающей природной среды для обеспечения устойчивого развития нынешнего и будущих поколений. Российская Федерация:

рассматривает устойчивое социально-экономическое развитие всех стран как необходимый элемент современной системы коллективной безопасности и исходит из того, что содействие международному развитию должно быть нацелено на поиск эффективных путей поддержки усилий по ликвидации дисбалансов в развитии различных регионов. В этих целях Россия, используя свой донорский потенциал, проводит активную и целенаправленную политику в сфере содействия международному развитию как на многостороннем, так и на двустороннем уровне;

поддерживает международное сотрудничество в области охраны здоровья при ведущей роли Всемирной организации здравоохранения в качестве одного из приоритетов глобальной повестки дня, неотъемлемого компонента обеспечения устойчивого развития.

В условиях возрастающего как с экономической точки зрения, так и в плане укрепления безопасности значения морских пространств актуальной задачей становится их эффективное использование. В этих целях Российская Федерация будет добиваться обеспечения отвечающих национальным интересам режимов безопасного судоходства, ответственного рыболовства и научно-исследовательской деятельности в Мировом океане в сочетании с мерами по защите морской среды, борьбе с терроризмом и распространением оружия массового уничтожения. Россия намерена установить в соответствии с международным правом внешние границы своего континентального шельфа, расширяя тем самым возможности для разведки и разработки его минеральных ресурсов.

5. Международное гуманитарное сотрудничество и права человека

Россия, приверженная универсальным демократическим ценностям, включая обеспечение прав и свобод человека, видит свои задачи в том, чтобы:

добиваться уважения прав и свобод человека во всем мире путем конструктивного международного диалога на основе Всеобщей декларации прав человека, использования других возможностей, в том числе на региональном уровне, в сфере прав человека, а также недопущения двойных стандартов, уважения национальных и исторических особенностей каждого государства в процессе демократических преобразований без навязывания кому‑либо заимствованных систем ценностей;

защищать права и законные интересы российских граждан и соотечественников, проживающих за рубежом, на основе международного права и действующих двусторонних соглашений, рассматривая многомиллионную русскую диаспору — Русский мир — в качестве партнера, в том числе в деле расширения и укрепления пространства русского языка и культуры;

способствовать консолидации организаций соотечественников в целях более эффективного обеспечения ими своих прав в странах проживания, сохранению этнокультурной самобытности русской диаспоры и ее связей с исторической Родиной, последовательно создавать условия для содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию тех соотечественников, кто сделает такой выбор;

способствовать изучению и распространению русского языка как неотъемлемой части мировой культуры и инструмента межнационального общения;

твердо противодействовать проявлениям неофашизма, любых форм расовой дискриминации, агрессивного национализма, антисемитизма и ксенофобии, попыткам переписать историю и использовать ее в целях нагнетания конфронтации и реваншизма в мировой политике, подвергнуть ревизии итоги Второй мировой войны;

развивать, в том числе используя ресурсы, потенциал и инициативы институтов гражданского общества в сфере общественной дипломатии, международное культурное и гуманитарное сотрудничество как средство налаживания межцивилизационного диалога, достижения согласия и обеспечения взаимопонимания между народами, уделяя особое внимание межрелигиозному диалогу;

наращивать взаимодействие с международными и неправительственными правозащитными организациями в целях укрепления универсальных, без двойных стандартов норм защиты прав человека, их сопряжения с ответственностью личности за свои действия, прежде всего в плане недопущения оскорбления чувств верующих и укоренения толерантности, укрепления в диалоге по правам человека нравственных начал;

расширять на основе изложенного участие в международных конвенциях и соглашениях в области прав человека, приводя в соответствие с ними законодательство Российской Федерации.

6. Информационное сопровождение внешнеполитической деятельности

Важным направлением внешнеполитической деятельности Российской Федерации является доведение до широких кругов мировой общественности полной и точной информации о ее позициях по основным международным проблемам, о внешнеполитических инициативах и действиях Российской Федерации, о процессах и планах ее внутреннего социально-экономического развития, о достижениях российской культуры и науки.

В рамках публичной дипломатии Россия будет добиваться своего объективного восприятия в мире, развивать собственные эффективные средства информационного влияния на общественное мнение за рубежом, обеспечивать усиление позиций российских средств массовой информации в мировом информационном пространстве, предоставляя им необходимую государственную поддержку, активно участвовать в международном сотрудничестве в информационной сфере, принимать необходимые меры по отражению информационных угроз ее суверенитету и безопасности.

IV. Региональные приоритеты

Приоритетным направлением внешней политики России является развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества с государствами — участниками СНГ.

Россия выстраивает дружественные отношения с каждым из государств — участников СНГ на основе равноправия, взаимной выгоды, уважения и учета интересов друг друга. С государствами, которые проявляют готовность к этому, развиваются отношения стратегического партнерства и союзничества.

Россия подходит к торгово-экономическим связям с государствами — участниками СНГ с учетом достигнутого уровня сотрудничества, последовательно придерживаясь рыночных принципов в качестве важного условия развития подлинно равноправных взаимоотношений и укрепления объективных предпосылок для продвижения современных форм интеграции.

Россия активно способствует развитию взаимодействия государств — участников СНГ в гуманитарной сфере на базе сохранения и приумножения общего культурно-цивилизационного наследия, которое в условиях глобализации является важным ресурсом СНГ в целом и каждого государства-участника в отдельности. Особое внимание уделяется поддержке соотечественников, проживающих в государствах — участниках СНГ, согласованию на основе взаимности договоренностей о защите их образовательных, языковых, социальных, трудовых, гуманитарных и иных прав и свобод.

Особое внимание уделяется поддержке соотечественников, проживающих в государствах — участниках СНГ, согласованию на основе взаимности договоренностей о защите их образовательных, языковых, социальных, трудовых, гуманитарных и иных прав и свобод.

Россия будет наращивать сотрудничество с государствами — участниками СНГ в сфере обеспечения взаимной безопасности, включая совместное противодействие общим вызовам и угрозам, прежде всего международному терроризму, экстремизму, наркотрафику, транснациональной преступности, незаконной миграции. Первостепенными задачами являются нейтрализация террористической угрозы и наркоугрозы, исходящих с территории Афганистана, недопущение дестабилизации обстановки в Центральной Азии и Закавказье.

В этих целях Россия будет:

работать над дальнейшей реализацией потенциала СНГ как региональной организации, форума для многостороннего политического диалога и механизма многопланового сотрудничества с приоритетами в сферах экономики, гуманитарного взаимодействия, борьбы с традиционными и новыми вызовами и угрозами;

продолжать согласованную линию на создание условий для эффективного строительства Союзного государства через поэтапный перевод отношений между Россией и Белоруссией на рыночные принципы в процессе формирования единого экономического пространства;

активно работать в рамках Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) с Белоруссией и Казахстаном над созданием Таможенного союза и единого экономического пространства, содействовать подключению к этой работе других государств — членов ЕврАзЭС;

принимать меры по дальнейшему укреплению ЕврАзЭС как ядра экономической интеграции, механизма содействия реализации крупных водноэнергетических, инфраструктурных, промышленных и иных совместных проектов;

всемерно развивать Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в качестве ключевого инструмента поддержания стабильности и обеспечения безопасности на пространстве СНГ, делая акцент на адаптации ОДКБ как многофункциональной интеграционной структуры к меняющейся обстановке, на надежном обеспечении способности государств — членов ОДКБ к своевременным и эффективным совместным действиям, на превращении ОДКБ в стержневой институт обеспечения безопасности в зоне ее ответственности..jpg)

Россия продолжит активно содействовать мирному разрешению конфликтов на пространстве СНГ на основе международного права, уважения достигнутых ранее договоренностей и поиска согласия между вовлеченными в них сторонами, ответственно реализуя свою посредническую миссию в переговорном процессе и миротворчестве.

Отношение России к субрегиональным образованиям и иным структурам без российского участия на пространстве СНГ определяется исходя из оценки их реального вклада в обеспечение добрососедства и стабильности, их готовности на деле учитывать законные российские интересы и уважать уже существующие механизмы сотрудничества, такие как СНГ, ОДКБ, ЕврАзЭС, а также Шанхайская организация сотрудничества (ШОС).

В этом русле будут выстраиваться подходы России к развитию всестороннего практического взаимодействия в Черноморском и Каспийском регионах на основе сохранения индивидуальности Организации Черноморского экономического сотрудничества и укрепления механизма сотрудничества Прикаспийских государств.

Главной целью российской внешней политики на европейском направлении является создание по‑настоящему открытой, демократической системы общерегиональной коллективной безопасности и сотрудничества, обеспечивающей единство Евро-Атлантического региона — от Ванкувера до Владивостока, не допуская его новой фрагментации и воспроизводства прежних блоковых подходов, инерция которых сохраняется в нынешней европейской архитектуре, сложившейся в эпоху «холодной войны». Именно на это направлена инициатива заключения Договора о европейской безопасности, старт разработке которого можно было бы дать на общеевропейском саммите.

Россия выступает за достижение подлинного единства Европы, без разделительных линий, путем обеспечения равноправного взаимодействия России, Европейского союза и США. Это способствовало бы укреплению позиций государств Евро-Атлантического региона в глобальной конкуренции. Россия, как крупнейшее европейское государство с многонациональным и многоконфессиональным обществом и многовековой историей, готова сыграть конструктивную роль в обеспечении цивилизационной совместимости Европы, гармоничной интеграции религиозных меньшинств, в том числе с учетом тенденций в сфере миграции.

Россия выступает за укрепление роли Совета Европы в качестве самостоятельной универсальной общеевропейской организации, определяющей уровень правовых стандартов во всех государствах — членах Совета Европы без дискриминации и привилегий для кого бы то ни было, важного инструмента устранения разделительных линий на континенте.

Россия заинтересована в том, чтобы ОБСЕ добросовестно выполняла возложенную на нее функцию — форума для равноправного диалога государств — участников ОБСЕ и коллективной выработки консенсусных решений на основе всеобъемлющего и основывающегося на балансе интересов подхода к безопасности в ее военно-политическом, экономическом и гуманитарном аспектах. Полноценная реализация этой функции возможна через перевод всей работы ОБСЕ на прочную нормативную базу, обеспечивающую верховенство прерогатив коллективных межправительственных органов.

В военно-политической сфере Россия будет добиваться исправления дисбалансов, сложившихся в области ограничения обычных вооружений и вооруженных сил в Европе, и принятия новых мер доверия.

Российская Федерация будет развивать отношения с Европейским союзом как с одним из основных торгово-экономических и внешнеполитических партнеров, выступать за всемерное укрепление механизмов взаимодействия, включая последовательное формирование общих пространств в сферах экономики, внешней и внутренней безопасности, образования, науки, культуры. Долговременным интересам России отвечает согласование с Европейским союзом Договора о стратегическом партнерстве, устанавливающего особые, максимально продвинутые формы равноправного и взаимовыгодного сотрудничества с Европейским союзом во всех областях с перспективой выхода на безвизовой режим.

Российская Федерация заинтересована в укреплении Европейского союза, развитии его способности выступать с согласованных позиций в торгово-экономических, гуманитарных, внешнеполитических областях и в сфере безопасности.

Развитие взаимовыгодных двусторонних связей с Германией, Францией, Италией, Испанией, Финляндией, Грецией, Нидерландами, Норвегией и некоторыми другими государствами Западной Европы является важным ресурсом продвижения национальных интересов России в европейских и мировых делах, содействия переводу российской экономики на инновационный путь развития. Россия хотела бы, чтобы в этом же русле использовался потенциал взаимодействия с Великобританией.

Россия хотела бы, чтобы в этом же русле использовался потенциал взаимодействия с Великобританией.

Россия развивает поступательное практическое взаимодействие со странами Северной Европы, включая реализацию в рамках многосторонних структур совместных проектов по сотрудничеству в Баренцевом/Евроарктическом регионе и Арктике в целом, учитывая при этом интересы коренных народов.

Россия открыта для дальнейшего расширения прагматичного, взаимоуважительного сотрудничества с государствами Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы с учетом реальной готовности к этому каждого из них.

Российская Федерация настроена на взаимодействие с Латвией, Литвой и Эстонией в духе добрососедства, на основе обоюдного учета интересов. Принципиальное значение для России сохраняют вопросы соблюдения прав русскоязычного населения в соответствии с принципами и нормами общеевропейского и международного права, а также вопросы жизнеобеспечения Калининградской области.

Реально оценивая роль НАТО, Россия исходит из важности поступательного развития взаимодействия в формате Совета Россия — НАТО в интересах обеспечения предсказуемости и стабильности в Евро-Атлантическом регионе, максимального использования потенциала политического диалога и практического сотрудничества при решении вопросов, касающихся реагирования на общие угрозы, — терроризм, распространение оружия массового уничтожения, региональные кризисы, наркотрафик, природные и техногенные катастрофы.

Россия будет выстраивать отношения с НАТО с учетом степени готовности альянса к равноправному партнерству, неукоснительному соблюдению принципов и норм международного права, выполнению всеми его членами взятого на себя в рамках Совета Россия — НАТО обязательства не обеспечивать свою безопасность за счет безопасности Российской Федерации, а также обязательств по военной сдержанности. Россия сохраняет отрицательное отношение к расширению НАТО, в частности к планам приема в члены альянса Украины и Грузии, а также к приближению военной инфраструктуры НАТО к российским границам в целом, что нарушает принцип равной безопасности, ведет к появлению новых разъединительных линий в Европе и противоречит задачам повышения эффективности совместной работы по поиску ответов на реальные вызовы современности.

Россия выстраивает отношения с США с учетом не только их огромного потенциала для взаимовыгодного двустороннего торгово-экономического, научно-технического и иного сотрудничества, но и их ключевого влияния на состояние глобальной стратегической стабильности и международной обстановки в целом. Россия заинтересована в эффективном использовании существующей разветвленной инфраструктуры взаимодействия, включая постоянный диалог по проблемам внешней политики, безопасности и стратегической стабильности, который позволяет находить взаимоприемлемые решения на основе совпадающих интересов.

Россия заинтересована в эффективном использовании существующей разветвленной инфраструктуры взаимодействия, включая постоянный диалог по проблемам внешней политики, безопасности и стратегической стабильности, который позволяет находить взаимоприемлемые решения на основе совпадающих интересов.

Для этого необходимо перевести российско-американские отношения в состояние стратегического партнерства, перешагнуть барьеры стратегических принципов прошлого и сосредоточиться на реальных угрозах, а там, где между Россией и США сохраняются разногласия, работать над их урегулированием в духе взаимоуважения.

Россия последовательно выступает за достижение новых договоренностей с Соединенными Штатами в сфере разоружения и контроля над вооружениями в интересах сохранения преемственности этого процесса, укрепления мер доверия и транспарентности в области космической деятельности и противоракетной обороны, а также по вопросам нераспространения оружия массового уничтожения, безопасного развития мирной ядерной энергетики, наращивания сотрудничества в сфере противодействия терроризму и другим вызовам и угрозам, урегулирования региональных конфликтов.

Россия заинтересована в том, чтобы действия США на мировой арене строились в соответствии с принципами и нормами международного права, прежде всего Устава ООН.

Долгосрочные приоритеты российской политики на американском направлении — подведение под отношения с США солидного экономического фундамента, обеспечение совместной выработки культуры управления разногласиями на основе прагматизма и соблюдения баланса интересов, что позволит обеспечить большую стабильность и предсказуемость российско-американских отношений.

Важным элементом сбалансированной политики России на североамериканском направлении являются отношения с Канадой, которые традиционно носят стабильный характер и мало подвержены воздействию политической конъюнктуры. Россия заинтересована в дальнейшем наращивании динамики двусторонних торгово-экономических связей и инвестиционного сотрудничества, во взаимодействии в Арктике.

В контексте многовекторной внешней политики Российской Федерации важное и всевозрастающее значение имеет Азиатско-Тихоокеанский регион, что обусловлено принадлежностью России к этому динамично развивающемуся району мира, заинтересованностью в использовании его возможностей при реализации программ экономического подъема Сибири и Дальнего Востока, необходимостью укрепления регионального сотрудничества в сфере противодействия терроризму, обеспечения безопасности и налаживания диалога между цивилизациями. Продолжится активное участие России в основных интеграционных структурах Азиатско-Тихоокеанского региона – форуме «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество», механизмах партнерства с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), включая региональный форум АСЕАН.

Продолжится активное участие России в основных интеграционных структурах Азиатско-Тихоокеанского региона – форуме «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество», механизмах партнерства с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), включая региональный форум АСЕАН.

Особое место отводится дальнейшему укреплению ШОС, продвижению ее инициативы по созданию сети партнерских связей между всеми интеграционными объединениями в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Важнейшим направлением российской внешней политики в Азии является развитие дружественных отношений с Китаем и Индией. Россия будет наращивать российско-китайское стратегическое партнерство во всех областях на основе совпадения принципиальных подходов к ключевым вопросам мировой политики в качестве одной из базовых составляющих региональной и глобальной стабильности. Главной задачей в области двусторонних связей является приведение объема и качества экономического взаимодействия в соответствие с высоким уровнем политических отношений.

Углубляя стратегическое партнерство с Индией, Россия проводит принципиальную линию на упрочение взаимодействия по актуальным международным проблемам и всемерное укрепление взаимовыгодных двусторонних связей по всем направлениям, особенно на обеспечение существенного подъема в торгово-экономической сфере.

Россия разделяет заинтересованность Китая и Индии в налаживании эффективного внешнеполитического и экономического взаимодействия в трехстороннем формате Россия — Индия — Китай.

Российская Федерация выступает за отношения добрососедства и созидательного партнерства с Японией в интересах народов обеих стран. Унаследованные от прошлого проблемы, над общеприемлемым решением которых работа будет продолжена, не должны становиться препятствием на этом пути.

Россия настроена и далее развивать отношения с Турцией, Египтом, Алжиром, Ираном, Саудовской Аравией, Сирией, Ливией, Пакистаном и другими ведущими региональными государствами в двустороннем и многостороннем форматах.

Российская внешняя политика направлена на наращивание позитивной динамики отношений с государствами Юго-Восточной Азии, прежде всего на развитие стратегического партнерства с Вьетнамом, а также многопланового сотрудничества с Индонезией, Малайзией, Таиландом, Филиппинами, Сингапуром и другими странами региона.

Принципиальное значение для России имеет общее оздоровление ситуации в Азии, где сохраняются источники напряженности и конфликтов, увеличивается опасность распространения оружия массового уничтожения. Усилия будут сосредоточиваться на деятельном участии России в поисках политического решения ядерной проблемы Корейского полуострова, на поддержании конструктивных отношений с КНДР и Республикой Корея, на поощрении диалога между Пхеньяном и Сеулом, на укреплении безопасности в Северо-Восточной Азии.

Россия будет всемерно способствовать политико-дипломатическому урегулированию ситуации вокруг ядерной программы Ирана на основе признания права всех государств — членов Договора о нераспространении ядерного оружия на использование ядерной энергии в мирных целях и обеспечения неукоснительного соблюдения требований режима нераспространения ядерного оружия.

Углубляющийся кризис в Афганистане создает угрозу безопасности южных рубежей СНГ. Россия во взаимодействии с другими заинтересованными странами, ООН, ОДКБ, ШОС и иными многосторонними институтами будет прилагать последовательные усилия в целях недопущения экспорта терроризма и наркотиков из Афганистана, достижения прочного и справедливого политического урегулирования проблем этой страны при уважении прав и интересов всех населяющих ее этнических групп, постконфликтного восстановления Афганистана в качестве суверенного миролюбивого государства.

Россия будет вносить весомый вклад в стабилизацию обстановки на Ближнем Востоке, используя свой статус постоянного члена Совета Безопасности ООН и участника квартета международных посредников. Главная цель состоит в мобилизации коллективных усилий для достижения на международно-признанной основе всеобъемлющего и долгосрочного урегулирования арабо-израильского конфликта во всех его аспектах, включая создание независимого палестинского государства, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем. Такое урегулирование должно быть достигнуто с участием и при учете законных интересов всех государств и народов, от которых зависит стабильность в регионе. Российская Федерация выступает за наращивание коллективных усилий на основе взаимного уважения, направленных на содействие прекращению насилия и на достижение политического урегулирования в Ираке путем национального примирения и восстановления полноценной государственности и экономики этой страны.

Такое урегулирование должно быть достигнуто с участием и при учете законных интересов всех государств и народов, от которых зависит стабильность в регионе. Российская Федерация выступает за наращивание коллективных усилий на основе взаимного уважения, направленных на содействие прекращению насилия и на достижение политического урегулирования в Ираке путем национального примирения и восстановления полноценной государственности и экономики этой страны.

В целях дальнейшего расширения взаимодействия с государствами мусульманского мира Россия будет использовать возможности своего участия в качестве наблюдателя в Организации Исламская конференция и Лиге арабских государств, проводить активную линию в рамках реализации Инициативы партнерства «Группы восьми» с регионом Ближнего Востока и Северной Африки. Приоритетное внимание будет уделено развитию взаимовыгодного экономического сотрудничества, в том числе в энергетике, с государствами этого стратегически важного для российских национальных интересов района мира.

Россия будет расширять разноплановое взаимодействие с африканскими государствами на двусторонней и многосторонней основе, включая диалог и сотрудничество в рамках «Группы восьми», содействовать скорейшему урегулированию региональных конфликтов и кризисных ситуаций в Африке. Будет развиваться политический диалог с Африканским союзом и субрегиональными организациями, будут использоваться их возможности для подключения России к экономическим проектам на континенте.

Россия будет стремиться к налаживанию стратегического партнерства с Бразилией, наращивать политическое и экономическое сотрудничество с Аргентиной, Мексикой, Кубой, Венесуэлой и другими странами Латинской Америки и Карибского бассейна и их объединениями, опираясь на серьезный прогресс, достигнутый в отношениях с государствами этого региона за последние годы, расширять взаимодействие с этими государствами в международных организациях, поощрять экспорт в латиноамериканские страны российской наукоемкой промышленной продукции, осуществлять совместные проекты в сфере энергетики, инфраструктуры, высоких технологий, в том числе в рамках планов, разрабатываемых в региональных интеграционных объединениях.

V. Формирование и реализация внешней политики Российской Федерации

Президент Российской Федерации в соответствии со своими конституционными полномочиями осуществляет руководство внешней политикой страны и как глава государства представляет Российскую Федерацию в международных отношениях.

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации в рамках своих конституционных полномочий ведут работу по законодательному обеспечению внешнеполитического курса страны и выполнению ее международных обязательств, а также способствуют повышению эффективности парламентской дипломатии.

Правительство Российской Федерации осуществляет меры по реализации внешней политики страны.

Совет Безопасности Российской Федерации ведет работу по оценке вызовов и угроз национальным интересам и безопасности России в международной сфере, осуществляет подготовку предложений Президенту Российской Федерации для принятия главой государства решений по вопросам внешней политики Российской Федерации в области обеспечения национальной безопасности, а также по координации деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в процессе реализации принятых решений в области обеспечения национальной безопасности, дает оценку эффективности этих решений.

Министерство иностранных дел Российской Федерации разрабатывает общую стратегию внешней политики Российской Федерации, представляет соответствующие предложения Президенту Российской Федерации и ведет работу по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации в соответствии с настоящей Концепцией, а также осуществляет координацию внешнеполитической деятельности федеральных органов исполнительной власти.

Субъекты Российской Федерации развивают свои международные связи в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 4 января 1999 г. № 4-ФЗ «О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации» и другими законодательными актами. Министерство иностранных дел Российской Федерации и другие федеральные органы исполнительной власти оказывают содействие субъектам Российской Федерации в осуществлении ими международного и внешнеэкономического сотрудничества при строгом соблюдении суверенитета и территориальной целостности России, используя в этих целях возможности действующих при Министерстве иностранных дел Российской Федерации Совета глав субъектов Российской Федерации и Консультативного совета субъектов Российской Федерации по международным и внешнеэкономическим связям. Развитие регионального и приграничного сотрудничества является важным резервом двусторонних связей с соответствующими странами и регионами в торгово-экономической, гуманитарной и иных областях.

Развитие регионального и приграничного сотрудничества является важным резервом двусторонних связей с соответствующими странами и регионами в торгово-экономической, гуманитарной и иных областях.

При подготовке внешнеполитических решений федеральные органы исполнительной власти на постоянной основе взаимодействуют с палатами Федерального Собрания Российской Федерации, политическими партиями, неправительственными организациями, академическим сообществом и объединениями деловых кругов России, содействуя их участию в международном сотрудничестве. Широкое вовлечение гражданского общества во внешнеполитический процесс соответствует тенденциям внутреннего развития России, отвечает задаче поддержания в стране согласия по вопросам внешней политики и способствует ее эффективной реализации.

При финансировании внешнеполитических мероприятий должны шире использоваться возможности федерального бюджета, а также привлекаться внебюджетные средства в рамках государственно-частного партнерства на добровольной основе.

Последовательное осуществление государственной внешней политики призвано создавать благоприятные условия для реализации исторического выбора народов Российской Федерации в пользу правового государства, демократического общества, социально ориентированной рыночной экономики.

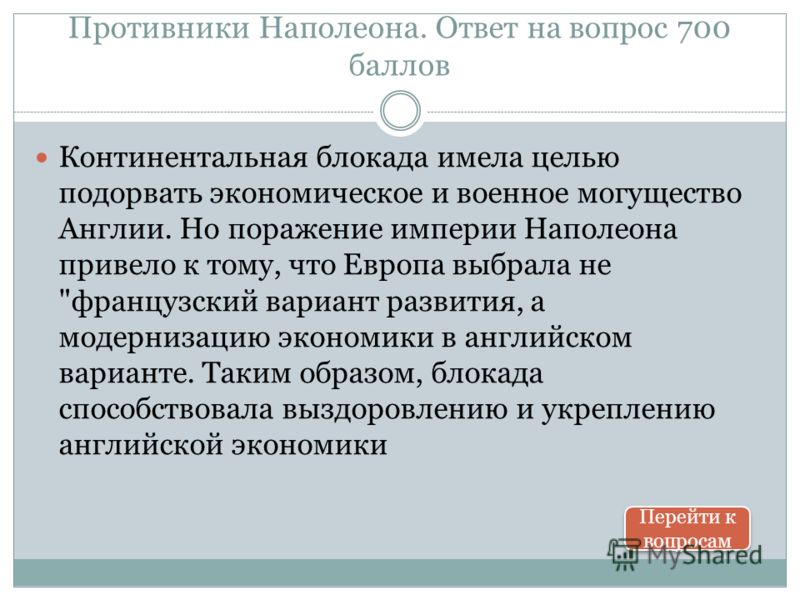

какие меры включала континентальная блокада ?какие цели ставил наполеон прибегая к этой политике ?составьте свой прогноз развития международных отношений

5-9 класс

в связи с ее применением?ПОЖАЛУЙСТА!!МНЕ НА ЗАВТРА!!!СРОЧНО!!!

Okciii 04 сент. 2013 г., 20:12:57 (7 лет назад) Niekrasova200104 сент. 2013 г., 21:47:32 (7 лет назад)

Меры континентальной блокады:

1) Запрет ввоза товаров из Великобритании во Францию

2) подписание договоров с некоторыми странами Европы, суть которых заключалось в том, что эти страны поддерживают изоляцию Великобритании и запрещают ввоз её товаров к себе.

Цели:

главная цель — задушить экономически Великобританию

Развитие международных отношений:

изоляция Великобритании в политическом и экономическом отношении.

Нестабильная ситуация в мире

Возможная война между Великобританией и Францией.

Рост контрабандистов в странах.

______________________________________

Данное решение является правильным. Проверено на себе.

05 сент. 2013 г., 0:31:52 (7 лет назад)

Ответить

Другие вопросы из категории

Starosvetskaj / 30 авг. 2013 г., 12:07:59

Прочитайте текст и письменно ответьте на вопросы:«Там,где когда-то было вдоволь смеха,

Пастух уныло бродит до рассвета.

Вот это времена!

Там,где когда-то весело встречали Рождество,

Найдёшь помёт овечий и больше ничего.

Вот это времена!»

1)В какой стране и в каком веке могло быть написано это стихотворение?

2)Какое явление заставило поэта написать данное стихотворение?

3)Как относится сам поэт к таким изменениям в сельском хозяйстве?Почему вы так думаете?

Читайте также

Lfx / 19 сент. 2014 г., 4:52:50

2014 г., 4:52:50

Итоговые вопросы и задания:

1. Какие события XX в. оказали наибольшее влияние на жизнь народов и государств?

2. Проанализируйте, какой опыт и какие уроки извлекло человечество из Первой и Второй мировых войн.

4. Определите главные тенденции развития политической сферы в странах Западной Европы и США. Какие явления можно считать достижениями политического развития?

5. Назовите ключевые события истории стран Восточной и Юго-Восточной Европы. Каковы основные итоги развития этих стран?

6. Перечислите этапы национально-освободительного движения в ХХ в. Каковы его итоги?

7. Определите основные итоги и уроки развития международных отношений в ХХ в.

8. Какие изменения произошли в культуре в конце ХХ — начале ХХI в.

? Дайте им оценку.

? Дайте им оценку.9. Как и почему изменилась роль науки в ХХ — ХХI в.? Привлекает ли вас научная деятельность, почему? Если да, то в какой сфере научного творчества хотелось бы вам работать?

11. Герои и антигерои ХХ в.: кто они?

12. В какой период истории ХХ в. хотели бы вы отправиться на машине времени? Объясните, чем привлекает вас это время. Что бы вы хотели узнать о нем? Хотели бы вы изменить историческую ситуацию в этот период? С какими целями?

Все кто поможет ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!! ОЧЕНЬ нужно!!!!!

Ognetta / 31 авг. 2014 г., 4:01:08